Warum müssen Frauen eigentlich schöner und gestylter sein als Männer? Mit welchen Argumenten lässt sich diese Asymmetrie verteidigen? Und wie weit tragen sie? – Zur Fortsetzung der #OhneMich-Debatte.

#OhneMich artikuliert die Idee einer Welt mit symmetrischen Aussehensnormen – einer Welt, in der Frauen und Männer gleich viel Mühe auf ihr Äußeres verwenden und Frauen- und Männerkleidung ein gleiches Maß an Raffinesse und Körperbetonung aufweist. Diese Vorstellung scheint für viele Menschen ein Angriff auf ihr persönliches Weltbild zu sein. Sie hat – neben einiger tief empfundener Zustimmung – eine Welle von Empörung ausgelöst. Modebewusste Frauen verteidigen ihr Recht auf Makeup und Minirock; Feministinnen verbitten sich die Implikation, Frauen seien wegen aufreizender Kleidung selbst schuld an Übergriffen; Naturalisten wehren sich gegen widernatürliche Gleichmacherei; Männer mit klassischem Frauenbild sehen sich um den Anblick hübscher Häschen im Büro gebracht; Neue Rechte sehen ihr rückwärtsgewandtes Frauenbild in Gefahr. Humorvolle Kommentatoren vermuten, das Ganze sei nur ein „Shitstorm-Induktionsexperiment“ gewesen.

Es ist aber ernst gemeint. Dass Aussehen eine so ungleich große Rolle im Leben von Frauen und von Männern spielt, ist weder natürlich, noch ist es nötig, noch ist es einer diskriminierungsfreien, Chancengleichheit bietenden Gesellschaft zuträglich. Es lohnt sich deshalb, eine zweite Runde der Reflexion einzulegen und noch einmal einen stärker theoretisch bewaffneten Blick auf das Problem zu werfen. Die heftigen Reaktionen auf #OhneMich bieten auch die Möglichkeit, Anschlussstellen zu erkennen, an denen man mit soziologischen Einsichten klarer sehen kann.

Natur und Konstruktion: „An Frauen gibt es einfach mehr zu sehen“

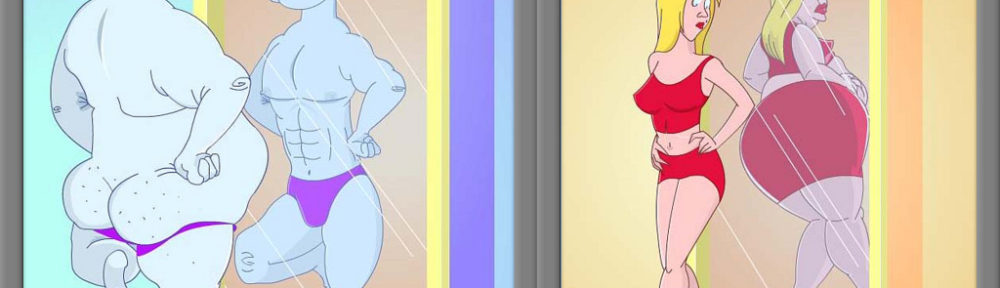

Dass Aussehen bei Frauen wichtiger ist als bei Männern, gilt vielen als Naturgebenheit. Der Eindruck drängt sich auf, dass Frauenkörper von Natur aus mit stärkeren und besser sichtbaren Reizen ausgestattet sind als Männerkörper: „An Frauen gibt es einfach mehr zu sehen, etwa eine vorgewölbte Brust und einen großen Po; an Männern ist einfach weniger dran, ihr Körper ist weniger geformt.“ Auch wird auf vermeintlich natürliche Unterschiede im Partnerwahlverhalten hingewiesen: „Männer achten eben mehr auf optische Reize, Frauen mehr auf innere Werte, und Männer sind evolutionär bedingt immer auf Sex und Streuen ihrer Gene aus.“

Der Eindruck, dass es sich hier um Naturtatsachen handle, ist zwar extrem weit verbreitet, aber trotzdem falsch. So schwer das aus der Alltagsperspektive heraus einzusehen ist: Dergleichen sind soziale Konstruktionen, sie verdanken sich gesellschaftlichen Definitionen und Routinen, nicht der Natur. Der Vorsprung von Frauen in Sachen körperlicher Reize ist ein Effekt von Mode und gesellschaftlich definierten Körperidealen (Davies 1992; Barnes/Eicher 1993; Eicher/Lutz/Evenson 2000). Bei den alten Griechen hatten männliche und weibliche Körper den umgekehrten Aufmerksamkeitsbonus, da wurde mit Vorliebe der nackte Männerkörper gefeiert und in Marmor gehauen. Die heutige Mode betont die weibliche Brust und den weiblichen Po durch eng geschnittene Kleidungsstücke und Ausschnitte; deshalb fallen sie auf. Würde die Mode Männer in hautenge Hosen stecken, könnte man im Schritt eines Mannes sehr wohl auch sehr interessant geformte Teile sehen. Nur die Mode ist nicht so und schützt Männer vor diesem Blick (jedenfalls die Mainstream-Mode abseits der homosexuellen Subkultur). Die Mode der Renaissance hielt es da anders, indem sie das männliche Geschlechtsteil mit so genannten Schamkapseln – vorstehenden und farblich abgesetzten Taschen oder Polstern – speziell betonte (Wolter 2001). Es gab auch Epochen in der europäischen Geschichte, da waren es – im Adel jedenfalls – die Frauen, die als lüstern und immer auf Abenteuer aus galten, während die Männer auch Anderes zu tun hatten (Politikmachen, Kriegeführen, Fuchsjagden reiten).

Die Naturalisierung von etwas, was eigentlich Gesellschaft ist, ist ein häufiges Phänomen. Naturalisierung heißt: Dinge, die in der sozialen Ordnung so definiert sind, werden in die Natur zurückprojiziert, und die Gesellschaftsmitglieder haben den Eindruck, es sei immer schon so gewesen und könne nicht anders sein. Beispielsweise gilt die Existenz von Nationen weithin als ein naturgegebenes Faktum – „es gibt“ eben Deutsche, Niederländer, Franzosen und Chinesen, die Menschheit „ist“ eben in unterschiedliche Ethnien und Sprachgruppen aufgeteilt. Historiker haben aber gezeigt, dass Nationen in einem mühsamen Prozess erst geschaffen werden mussten (Anderson 1988; Gellner 1991). Nationalsprachen mussten, als Schriftsprachen, definiert und durchgesetzt werden, wofür regionale Dialekte zusammengelegt wurden– etwa das Bayerische und das Plattdeutsche, die beide in „die“ deutsche Sprache integriert wurden –, oder umgekehrt auseinandergezogen wurden – etwa das Deutsche und das Niederländische, die zu getrennten Nationalsprachen stilisiert wurden. Die Menschen mussten mit gemeinsamen Erfahrungen ausgestattet werden – Schulbesuch, Zeitungslektüre, Militärdienst –, damit nationale Identifikationen und Abgrenzungen gegenüber den vorher dominierenden ständischen Identifikationen und Abgrenzungen die Oberhand gewannen.

Auch romantische Liebe ist ein Konstrukt oder eine Erfindung der modernen Gesellschaft (Elliott/Merrill 1934; Goode 1959; Luhmann 1982, 2008). Dass Menschen sich verlieben, ist nichts Natürliches und Urmenschliches, vielmehr ist dieses Konzept in früheren Gesellschaften entweder unbekannt oder nur marginal relevant, und dort werden stattdessen andere Varianten zwischenmenschlicher Zuneigung und andere Modi der Partnerwahl gepflegt. Die Idee romantischer Liebe kann erst aufkommen in einer Gesellschaft, die dem Individuum einen hohen Stellenwert einräumt, die Verwandtschaft als Lebenskontext und Genealogie als Konnex zwischen Vergangenheit und Gegenwart zurücktreten lässt, die Privatsphäre und öffentliche Sphäre trennt und sich daran gewöhnt, das Geschehen in der Privatsphäre unter Schutz und Nichteinmischungsprinzipien zu stellen.

Wer nicht intensiv den sozialwissenschaftlichen Schock kultureller und historischer Relativierung durchlebt hat, für den ist es schwer zu akzeptieren, dass es kaum etwas gibt, was „der Mensch“ von Natur aus ist. Tatsächlich ist der Mensch, anthropologisch gesehen, vor allem durch seine fast unbegrenzte Plastizität gekennzeichnet (Gehlen 1940). Er kann fast alles werden: arktischer Rentierjäger oder Südseefischer, Dorfbauer oder globaler Jetsetter, konfuzianisches Kollektivwesen oder westliches Ich-Wesen. Es gibt jenseits der Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wärme, Sexualität, Sozialkontakt keine biologischen Konstanten, und diese wenigen biologischen Bedürfnisse lassen sich in unendlich vielfältigen sozialen Formen bedienen.

Die Annahme, Frauen neigten natürlicherweise mehr zum Präsentieren von Körperreizen, ist deshalb falsch und ist ebenso auszurangieren wie die Annahme, Schwarze seien von Natur aus weniger intelligent als Weiße oder Asiaten seien von Natur aus arbeitsam und unterwürfig. Dasselbe gilt für die spiegelbildliche Annahme, Männer neigten natürlicherweise mehr zum Begucken und Begaffen von Körpern. Sie haben nur mehr Gelegenheit dazu. Dies berührt unter anderem das Problem von Frauen, die berichten, dass sie sich gar nicht speziell herausputzen, sondern einfach nach geltendem Schönheitsideal super aussehen, perfekte Figur und perfekte Gesichtszüge haben, und deshalb permanent Blicke und Begehrlichkeiten von Männern auf sich ziehen. Dieses Problem ließe sich mindestens symmetrisieren, indem Männer mit demselben Profil ebenfalls ausziehenderen Blicken ausgesetzt wären – und Männer mit ungünstigerem Profil einen härter vorgeführten Vergleich hätten.

Weil es sich nicht um Natur handelt, ist es im Prinzip möglich, aus diesem asymmetrischen Aussehensregime auszusteigen. Natürlich nicht sofort und nicht widerstandslos: Jahrtausendealte Konstruktionen sind zwar Konstruktionen, aber sie sind eben auch jahrtausendealt. Sie lassen sich nicht einfach mit dem Odem der Aufklärung hinwegblasen. Gleichwohl ist die gegen #OhneMich bezogene Verteidigungslinie, damit werde Frauen und Männern ein widernatürliches Verhalten aufgezwungen, angesichts von hundert Jahren sozialwissenschaftlichem Konstruktivismus unhaltbar. Die Widerstände sind vielmehr andere.

Individuum und Gesellschaft: „Ich mag schlicht keine weiten Hosen“

Die moderne Gesellschaft pflegt den Kult des Individuums. Das Ich ist der Referenzpunkt allen Tuns und Wollens, das Ich ist das Zentrum seiner Biographie, das Ich ist das Motiv aller seiner Fotos. Das mag einem stellenweise übertrieben vorkommen, es ist aber strukturell begründet. Die strukturellen Gründe liegen in der stärkeren Differenzierung der Gesellschaft – im Auseinanderziehen von Bereichen wie Familie, Wirtschaft, Politik, Bildung, Wissenschaft, Religion mit der Folge, dass jeder von uns an vielen dieser Bereiche teilnimmt (Luhmann 1981, 1986), diese uns nur noch ausschnittweise, rollenweise, bestimmen und wir uns im Schnittpunkt all dieser Rollen selbst definieren und selbst „zusammenbasteln“ müssen (Simmel 1908; Hitzler 1994). Darin unterscheidet sich das Leben in der modernen Gesellschaft vom Leben in früheren Gesellschaften, wo der Mensch mit praktisch all seinem Tun Mitglied ein und derselben Gruppe war und deshalb keine Freiheiten der Gruppe gegenüber hatte. Dinge wie Wohnortwahl, Berufswahl, Partnerwahl, die früher durch Zugehörigkeit zu einem Dorf, einer Familie, einem Stand selbstverständlich geregelt waren, werden jetzt zum Gegenstand individueller Entscheidung. Das Ich wird zum Souverän, zur Planungs-, Optimierungs- und Verantwortungsinstanz seines eigenen Lebens (Beck 1986; Beck/Beck-Gernsheim 1993).

Diese Lage impliziert ein Paradox. Das Individuum ist zwar überall, es funkt immer lauter und in immer kürzeren Abständen ICH. Aber überall dort, wo das Individuum ICH sagt, lauert dahinter noch einmal die Gesellschaft. Denn dass wir in solchem Maß, mit solcher Intensität und Lautstärke Individuen sind, ist nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern auf dem der Gesellschaft. Wir sind nicht deswegen Individuen, weil so viel Individualität aus den Tiefen unserer Seele hervorsprudelt, sondern weil die Gesellschaft uns keine andere Wahl lässt (Luhmann 1989). Manche Menschen sind denn auch überfordert mit dem Ich-Sein und Ich-Finden – besonders in der verlängerten Adoleszenz, die sich eben deshalb immer weiter verlängert –, was eine ganze Industrie von Selbsttests, Selbsterfahrungsangeboten und Selbstoptimierungsbüchern am Leben erhält.

Was hat das mit der Frage des Aussehens zu tun? Zunächst ist Aussehen natürlich eins der Dinge, die der individuellen Entscheidung und Optimierung anheimgestellt werden. Wo einst zünftige Kleiderordnungen oder schiere Dürftigkeit und Bedürftigkeit herrschten, wird Kleidung und sonstiges Körperequipment zum Ausdruck der Person, zu einem erstrangigen Ich-Accessoire (Wilson 1990; Lehnert 1998; Bachmann 2015). Das gilt jedenfalls überall dort, wo es nicht eine einheitliche Berufskleidung gibt, die das blockiert, seien es echte Uniformen oder Quasi-Uniformen wie Anzug und Krawatte. Und selbst dort kann man versuchen, an den jeweils nicht-geregelten Stellen eigene Akzente zu setzen, wie es etwa Fußballer – als Gegengewicht zu den uniformen Trikots – mit Vorliebe bei Haartracht oder Hautdekoration tun (Müller 2009). Aussehen ist Selbstverwirklichung, Selbstpflege, Hobby. Auch dann, wenn in den konkreten Formen schnell wieder Konventionen zuschlagen und die meisten Menschen recht vorhersehbar nach den Normen der aktuellen Mode gekleidet sind, – so wie auch die Bankiers im 15. Jahrhundert und die Hofdamen im 17. Jahrhundert ihre Kleiderkonventionen hatten –, so ist der Unterschied doch, dass es jetzt ein eigener, individueller Entschluss ist, so auszusehen, dass das Ich damit identifiziert und darin manifestiert ist.

Das ist der Grund dafür, warum viele Frauen ihr Arsenal des Styling so energisch gegen #OhneMich verteidigen. Es ist darin ihr Ich angegriffen. Die Gesellschaftlichkeit dieses Arsenals auszusprechen – Nein, es bist nicht zufällig du als Individuum, die gern Makeup und schicke Stiefel trägt; es bist du als Frau und Abkömmling derjenigen Menschheitshälfte, die traditionell für Schönheit und Fruchtbarkeit zuständig war –, wird schon als Übergriff und Beleidigung erlebt. Der Hinweis auf Gesellschaftlichkeit wird mit der leidenschaftlichen Klarstellung beantwortet: „Ich tue das doch nicht aus Zwang, ich tue es, weil ich es will!“

Soweit wird sich Einigkeit herstellen lassen: Es ist kein Zwang, es ist die freie Entscheidung des Individuums. Trotzdem – oder gerade deshalb – lauert dahinter die Gesellschaft, weil es in so viel mehr Fällen, und mit so viel mehr institutioneller Unterstützung, die Entscheidung eines weiblichen und nicht eines männlichen Individuums ist. Und trotzdem, obwohl alles freie Entscheidung ist, hat die Identifikation von Frauen mit anderen, anspruchsvolleren, anforderungsreicheren Aussehensstandards eine gesellschaftliche Problematik oder Schieflage. Geschmack ist nichts Höchstpersönliches, sondern basiert auf der Verinnerlichung gesellschaftlicher Lebensbedingungen und ist oft Teil gesellschaftlicher Macht- und Ungleichheitsstrukturen (Bourdieu 1983, 2005). Und individuelle Entscheidung ist keine Garantie für Balanciertheit, Tragfähigkeit und Tragikfreiheit von Strukturen (Leupold 1983).

Der Abtausch von Argumenten in der #OhneMich-Debatte zeigt auf wunderbare Weise den Stellenwert des Individuums in der hoch individualisierten Gesellschaft. Nur unter dieser Bedingung kann man auf einen Artikel, der tief eingegrabene strukturelle Asymmetrien problematisiert, einfach mit einem leidenschaftlichen ICH WILL und MIR GEFÄLLT antworten. Das ursprüngliche Argument war: „Dass es Frauen Spaß macht, sich schön zu machen, ist nicht harmlos und privat, sondern gesellschaftlich und eine Falle, weil es das klassische Schema ‚Jane schön, Tarzan stark ‘ perpetuiert.“ Hunderte von Frauen antworten: „Es macht mir aber Spaß!“ – Oder das Argument war: „Dass Frauenkleidung stärker körperbetont ist als Männerkleidung, ist die Fortschreibung des alten Musters, wonach Frauen für Schönheit zuständig sind und Männer für Leistung.“ Frauen antworten in ungetrübter Unmittelbarkeit: „Ich mag ganz schlicht keine weiten Hosen!“ (https://ichsehedich.wordpress.com/2017/11/13/ohnemich-ja-aber/)

Das ist eine fast schon ironische Illustration der Stärke und Urgewalt des Ich in der modernen Gesellschaft. Das Ich ist die höchste Instanz, die Quelle unanfechtbarer und unumstößlicher Ratschlüsse – wenn es MIR gefällt, dann ist das der Weisheit letzter Schluss, dann ist dahinter nicht zurückzugehen. Dagegen ist natürlich auf der Ebene der Handlungswahl, auf der Ebene der Praxis nichts zu sagen. Natürlich können Frauen nicht gezwungen werden, etwas Bestimmtes anzuziehen. Aber auf der Ebene der Debatte und der theoretischen Reflexion wird man nicht umhinkommen, einen Schritt zurückzutreten und sich vom eigenen unmittelbaren Erleben und den eigenen neuronalen Spaßtriggern für einen Moment zu distanzieren. Es geht genau darum zu verstehen, warum uns etwas gefällt, warum uns etwas Spaß macht, warum uns etwas selbstverständlich scheint. Darauf kann man nicht mit dem schlichten Hinweis antworten, dass es einem gefällt.

Darstellung und Doppelbindung: „Egal, was man anhat, niemand sollte nach seinem Aussehen beurteilt werden“

Das Agieren im Sozialen ist immer auch Selbstdarstellung. Selbstdarstellung heißt: Die Welt ist eine Bühne, und wir alle geben täglich eine Darstellung für unsere Mitmenschen, die sich zufällig oder nicht zufällig um uns herum aufhalten. Wir kontrollieren sorgsam, wenn auch unterschwellig und unbewusst, die Eindrücke, die wir bei anderen hinterlassen. „Die ganze Welt ist eine Bühne und Fraun und Männer nichts als Spieler“ (Shakespeare). Die Soziologie hat das Theorem der Selbstdarstellung nicht erfunden, aber sie hat es einen großen Schritt vorangebracht.

In der Light-Variante oder Alltagsvariante läuft die Selbstdarstellungstheorie darauf hinaus, dass jeder sich besser zu machen versucht, als er in Wirklichkeit ist. Das subjektive Interesse daran ist offensichtlich: Jeder möchte gern so gut wie möglich „rüberzukommen“, so schön, klug und souverän wirken wie möglich und so wenig Fehler und Mängel sichtbar werden lassen wie möglich. Obwohl das auch mitspielt, ist das nicht das Entscheidende an der soziologischen Selbstdarstellungstheorie, die speziell Erving Goffman erarbeitet hat (Goffman 1969, 1974). In der Variante für Fortgeschrittene besagt die Theorie vielmehr, dass Darstellungen in erster Linie auf die Bedürfnisse der Anderen – der Zuschauer oder des Publikums – ausgerichtet sind. Das Darstellungsproblem muss vom Zuschauer aus gedacht werden, nicht von den hehren Absichten und Selbststilisierungen des Darstellers aus.

In dieser Perspektive ist das elementarste Darstellungsproblem dies: Menschen müssen, angesichts der Präsenz von Anderen in der Welt, dessen versichert werden, dass diese Anderen ungefährlich und vertrauenswürdig sind und Begegnungen mit ihnen schadfrei überstanden werden können. Jeder Teilnehmer an Interaktionen wirkt normalerweise daran mit, diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, Interaktionssituationen zu glätten und vorwegnehmend zu entspannen, damit die Koexistenz von Menschen auf der Erdoberfläche sich so pannenarm wie möglich gestaltet.

Deshalb ist jeder von uns, wenn er sich auf der Straße bewegt, bereit, bei Bedarf darzustellen, dass er ein normaler, harmloser, unauffälliger Zeitgenosse ist. Stolpert man über eine Unebenheit im Boden, so dreht man sich um, um die unebene Stelle in Augenschein zu nehmen. Man tut dies, um zu signalisieren: „Ich bin gestolpert, weil der Boden uneben ist, nicht weil ich blind, betrunken oder sonstwie beachtenswert bin.“ (Goffman 2005) Oder: Man stelle sich vor, man hat einen Schlüssel verloren und sucht ihn am Boden unter einem Gebüsch. Wenn Passanten vorbeikommen, wird man durch die Art der Körperbewegung klarstellen, dass man etwas sucht, damit diese nicht angesichts einer Gestalt im Busch beunruhigt sind. All dies tut man normalerweise unbewusst und ohne besondere subjektive Absicht. Es läuft einfach am Rande der Aufmerksamkeit die Frage mit, inwiefern das eigene Verhalten auf mögliche Zuschauer stimulierend oder einlullend wirkt, ihre Aufmerksamkeit auf etwas hin- oder von etwas weggelotst wird.

Was die Frage des Aussehens angeht, so fällt auf, dass viele Beiträger der #OhneMich-Debatte eine bemerkenswert darstellungsnaive Sicht vertreten, die sogar noch hinter die Light-Version der Selbstdarstellungstheorie zurückgeht. Argumentiert wird, dass das Aussehen einer Person – obwohl ein gut sichtbares Merkmal – überhaupt kein Teil der sozial relevanten Situation sei oder sein solle. Die Devise ist: „Statt dass uns vorgeschrieben wird, was wir anziehen sollen, sollte es einfach egal sein, was jemand anhat. Egal, ob jemand Minirock oder Hose trägt, flache Schuhe oder Absätze – das sollte keinen Unterschied machen für die Frage, wie man wahrgenommen wird, wie man behandelt wird und wie weit man es im Job bringt.“ (https://ichsehedich.wordpress.com/2017/11/13/ohnemich-ja-aber/, http://www.br.de/puls/themen/leben/sexismus-me-too-ohne-mich-debatte-100.html ) Das Kriterium dafür ist aber dasselbe wie in der Light-Version, nämlich die subjektive Absicht des Darstellers, beziehungsweise in diesem Fall das Fehlen einer solchen Absicht. Eine Absicht wird dementiert: „Ich will damit ja niemanden beeindrucken, ich ziehe das nur an, weil es mir gefällt.“

Nun mag es zutreffen, dass das die tatsächliche Haltung der Darstellerin ist. Das ist von außen schwer zu überprüfen, aber das spielt auch keine Rolle. Denn entscheidend ist nach der Vollversion der Selbstdarstellungstheorie nicht, was der Darsteller bezweckt, sondern was sein Verhalten für den Zuschauer bedeutet, was es für die soziale Situation außerhalb seiner selbst besagt. Und auf dieser Ebene gilt: Wer Minirock und Pumps anzieht, serviert seinem Interaktionspartner optische Reize, die aufs Hingucken angelegt sind. Viele Produkte der Frauenmode sind bewusst so geschnitten, dass sie den Blick lenken, dass sie Bestimmtes hervorkehren oder umgekehrt den Blick auf Verdecktes hinführen, was dann doch nicht gezeigt wird. Designer und Ästhethikprofessoren könnten sicherlich die Gesetze formulieren, nach denen das geschieht. Unbestreitbar ist, dass es geschieht.

Dazu wird dem Anderen gesagt: „Ich mache das aber nicht, weil ich gesehen werden will. Ich will auf keinen Fall nach meinem Aussehen beurteilt werden!“ Damit erzeugt man etwas, was Psychologen eine Doppelbindung oder Doppelbotschaft nennen (Bateson et al. 1956; Watzlawick/Beavin/Jackson 1969). Eine Doppelbindung ist, wenn gleichzeitig widersprüchliche Signale gesendet werden, wenn etwa eine Mutter ihrem Kind verbal sagt „Alles gut, alles prima, du hast alles richtig gemacht“, und gleichzeitig nonverbal signalisiert, dass sie traurig oder enttäuscht ist. Kommunikation mit Doppelbindung gilt als eins der zuverlässigsten Mittel, um Schizophrenie hervorzurufen.

In unserem Fall wird von der Frau gleichzeitig ein objektiver Aufmerksamkeitsreiz und eine widersprechende, unschuldig-solipsistische Botschaft gesendet. Normalerweise läuft im Alltagsverhalten des Menschen eine gewisse Außenwirkungskontrolle mit (siehe Schlüssel im Gebüsch). Nur in Bezug auf ihr Aussehen behaupten Frauen, diese Kontrolle nicht zu haben und nicht zu brauchen. Das erzeugt vielleicht keine Schizophrenie, aber eine saubere Lösung ist es auch nicht, und allerlei seltsame Drehungen und Wendungen kommen dabei allemal heraus.

Noch einmal: Es geht nicht in erster Linie darum, ob die subjektive Intention wirklich so ist oder nicht. (Es wäre schön, wenn auf diesen Artikel nicht hundert Kommentare mit der Mitteilung folgen würden: „Aber ich will wirklich niemanden beeindrucken!“) Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass, egal was der Darsteller damit will, ein objektives Situationselement eingeführt wird, das die Aufmerksamkeit aufs Aussehen lenkt. Wenn dann dazu gesagt wird, „Du darfst aber nicht darauf achten“, so ist das zwar unangreifbar, jedenfalls in beruflichen Rollenkontexten, wo der offiziellen Rollenbeschreibung nach Aussehen kein legitimes Kriterium ist. Es ist unangreifbar, aber dadurch noch nicht umsetzbar.

Man darf hier nicht formal-juristisch denken. Für Juristen ist die Angelegenheit klar: Wenn Aussehen keine Rolle zu spielen hat, dann hat es eben keine Rolle zu spielen, basta. Soziologen dagegen wissen, dass das, was formal korrekt, formal vorgeschrieben, formal unangreifbar ist, deshalb noch lange nicht die ganze Wahrheit ist (Luhmann 1964; Bensman/Gerver 1973; Kühl 2011). In Wahrheit wird hier auf einer Ebene, die formal unthematisierbar ist, ein Situationselement eingeführt und eine Darstellung gegeben, die dann, mit dem Feminismus und der „Jeder nach seiner Facon“-Maxime im Rücken, gleichzeitig dementiert wird (vgl. zur Technik indirekter Kommunikation auch Kieserling 1999).

Darauf braucht man sich aber mit soziologischem Sachverstand nicht einzulassen. Wer Hingucker anzieht, darf sich nicht beschweren, wenn dann jemand hinguckt. Oder genauer: Er darf sich zwar beschweren, aber er darf nicht wirklich verwundert sein. Es mag sein, dass manche Feministinnen diese Ideologie verbreitet haben: „Zieh an, was du willst, und es darf keinen Unterschied machen, für nichts.“ Aber dann ist das falsch und soziologisch naiv. Diese Botschaft ist nach soziologischer Prüfung zu streichen, zu löschen und aus den Repertoirebüchern der Gesellschaft zu entfernen.

Manche Frauen – und auch manche Männer – springen im Viereck, wenn sie die These oder den Subtext hören: „Frauen sind selbst schuld, wenn sie angegrapscht werden.“ Aber was sie mit der eben zitierten Haltung ihren Zuschauern und Ko-Bewohnern der Welt mitgeben, ist, dass der Zuschauer selbst schuld ist, wenn er vorgeführte Reize bemerkt, und das eben lassen solle. Das ist ebenso hanebüchen. Die Zuschauer können wohl verpflichtet werden, aus dem Bemerken von Reizen nicht den Übersprung ins Handeln folgen zu lassen, Berührungen und zotige Bemerkungen zu unterlassen. Nicht verhindert werden kann, dass schon auf der Ebene des Erlebens – der Wahrnehmung, der Blicke, der haftenbleibende Eindrücke – eine Menge geschieht, was für die Einzelnen wie für das soziale Gebilde extrem schwer zu kontrollieren ist.

Trägheit und Wandel: „Eine Frau im Kartoffelsack wird genauso angemacht“

#OhneMich zielt nicht nur, aber auch darauf ab, das #MeToo-Problem einzudämmen – das Problem von übergriffigen Bemerkungen und Berührungen vonseiten männlicher Chefs und Kollegen. Hier winken etliche Frauen mit der Mitteilung ab: „Ich habe es probiert, es nützt nichts – eine Frau im Kartoffelsack wird genauso angemacht.“

Das ist absolut glaubwürdig. Es beweist aber nicht, dass #OhneMich der falsche Weg ist. Es beweist nur, dass es nicht von heute auf morgen geht. Es müssen tief eingefahrene Wahrnehmungsmuster aufgebrochen werden, Kommunikationsmuster in Kollegen- und Freundeskreisen, Routinen des Balz- und Partnersuchverhaltens, außerdem Schienen von Selbstbewusstseinspflege und Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter. Es gibt hier natürlich eine enorme Trägheit. Ein Mann, der seit Jahrhunderten gewöhnt ist, Frauen auf den Hintern zu gucken, wird das nicht plötzlich sein lassen, nur weil ein Hintern mal im Kartoffelsack daherkommt. Man darf hier keine Zaubereffekte erwarten. Solche eingefahrenen Muster der Wahrnehmung und des Verhaltens zu ändern, ist eine Sache von Generationen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht in die richtige Richtung gehen können.

Gegen den Kartoffelsack wird auch ein anderes Argument mobilisiert – das quasi ästhetische Argument, dass man auf die Freude des Anblicks hübsch herausgemachter Frauen und die Spannung in den Geschlechterbeziehungen, die das mit sich bringt, nicht verzichten möchte. Man möchte nicht in einer grauen Welt von grauen Mäusen (und Mäuserichen) leben, in der alle nur noch fungieren und zwischen Frauen und Männern nichts mehr reibt und knistert. (https://www.welt.de/vermischtes/article170656880/In-meiner-Welt-ziehen-Frauen-an-was-ihnen-gefaellt.html) (http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/der-philosoph-robert-pfaller-im-gespraech-die-frauen-haben-ihre-waffen-verloren-12100411.html )

Dieser Einwand ist nicht ganz unberechtigt. Doch was spräche dagegen, erstens, Mäuse und Mäuseriche im gleichen Maß bei der ästhetischen Bereicherung der Welt in die Pflicht zu nehmen, statt dies in erster Linie immer von den Mäusen zu erwarten? Ich spule zurück auf den Ausgangspunkt von #OhneMich, dass Frauen sich nicht mehr hübsch machen sollten als Männer – nicht, dass sie sich nicht hübsch machen sollten. Und was spräche zweitens dagegen, die tertiären Geschlechtsmerkmale der Frau – hohe Absätze, kurze Röcke, tiefe Ausschnitte – klar in den Bereich privater Rollen zu verlegen, also in Disco und Kneipe, Dinner und Theater, und aus dem Berufsleben fernzuhalten? Ästhetischer Genuss und erotische Spannung wären dann noch da, aber dort, wo sie hingehören (und dort vielleicht umso intensiver genossen und ausgelebt). Und wer im Berufsleben nebenbei das Prickeln des Geschlechterspiels fühlen wollte, der müsste dann eben mit anderen Mitteln arbeiten, zum Beispiel mit Blicken, mit Witz, mit Charme – mit Mitteln also, die auf beiden Seiten Waffengleichheit herstellen.

Ich bin sicher, eine so eingerichtete Gesellschaft würde uns für den Verlust von ein paar optischen Reizen mit anderen Freuden entschädigen. Wenn eine gesellschaftliche Form vergeht, gibt es immer Leute, die ihr nachtrauern und sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen können. Bei der Abschaffung der Pferdekutsche sahen manche darin eine Absage ans Lebendige und Auslieferung an seelenlose Maschinen, und die heute diskutierte Abschaffung des Bargeldes scheint manchen untragbar, weil Großeltern dann ihren Enkeln keine Geldscheine mehr schenken könnten. Nach der Durchsetzung einer neuen Form sieht man aber meist, dass man damit auch ganz gut leben kann – dass man auch auf Zügen ohne emotionalen Schaden durch die Welt kommt und dass Enkel auch Aufladekarten als Geschenk akzeptieren. Es ist oft leichter, die verlorenen Vorteile der alten Form zu sehen als die erst zu gewinnenden Vorteile der neuen. Wenn man das weiß, muss man sich aber auch in der Frage des männlich-weiblichen Aussehensregimes nicht allzu sehr an die liebgewordenen Genüsse der alten Ordnung klammern und kann beherzt auf die schönen, befreienden, beflügelnden Seiten einer symmetrischeren Ordnung setzen.

Literatur

Anderson, Benedict, 1988: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, erweiterte Neuausgabe. Frankfurt-New York.

Bachmann, Cordula, 2015: Kleidung und Geschlecht. Ethnographische Erkundungen einer Alltagspraxis. Bielefeld: transcript.

Barnes, Ruth/Eicher, Joanne B. (Hrsg.), 1993: Dress and Gender. Making and Meaning. New York: Berg.

Bateson, Gregory/Jackson, Don D./Haley, Jay/Weakland, John H., 1956: Toward a Theory of Schizophrenia. Behavioural Science Behavioural Science 1/251-254.

Beck, Ulrich, 1986: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp.

Beck, Ulrich/Beck-Gernsheim, Elisabeth, 1993: Nicht Autonomie, sondern Bastelbiographie. Zeitschrift für Soziologie 93: 178–187.

Bensman, Joseph/Gerver, Israel, 1973: Vergehen und Bestrafung in der Fabrik. Die Funktion abweichenden Verhaltens für die Aufrechterhaltung des Sozialsystems. S. 126–138 in: Steinert, H. (Hrsg.), Symbolische Interaktion. Stuttgart: Klett.

Bourdieu, Pierre, 1983: Die Feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt: Suhrkamp.

Bourdieu, Pierre, 2005: Die männliche Herrschaft. Frankfurt.

Davies, Fred, 1992: Fashion, Culture and Identity. London: University of Chicago Press.

Eicher, Joanne B./Lutz, Hazel A./Evenson, Sandra Lee, 2000: The Visible Self. Global Perspectives on Dress, Culture and Society. New York: Fairchild Books.

Elliott, Mabel A./Merrill, Francis E., 1934: The Romantic Fallacy. in: dieselben, Family Disorganization, New York: Harpers. (Deutsche Übersetzung in: Barbara Kuchler / Stefan Beher (Hg.), Soziologie der Liebe, Berlin: Suhrkamp 2014, S. ???).

Gehlen, Arnold, 1940: Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Berlin: Junker und Dünnhaupt.

Gellner, Ernest, 1991: Nationalismus und Moderne. Berlin.

Goffman, Erving, 1969: Wir alle spielen Theater, 5. Auflage. München: Piper.

Goffman, Erving, 1974: Das Individuum im öffentlichen Austausch. Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung. Frankfurt: Suhrkamp.

Goffman, Erving (Hrsg.), 2005: Rede-Weisen. Formen der Kommunikation in sozialen Situationen (hrsg. von Hubert Knoblauch, Christine Leuenberger und Bernt Schnettler). Konstanz: UVK.

Goode, William J., 1959: The Theoretical Importance of Love. American Sociological Review 24: 38-47. (Deutsche Übersetzung in: Barbara Kuchler/Stefan Beher (Hg.), Soziologie der Liebe, Berlin: Suhrkamp 2014, S. ???).

Hitzler, Ronald, 1994: Sinnbasteln: zur subjektiven Aneignung von Lebensstilen. S. 75–92 in: Mörth, I./Fröhlich, G. (Hrsg.), Das symbolische Kapital der Lebensstile. Frankfurt: Campus.

Kieserling, André, 1999: Kommunikation unter Anwesenden. Studien über Interaktionssysteme. Frankfurt: Suhrkamp.

Kühl, Stefan, 2011: Organisationen. Eine sehr kurze Einführung. Wiesbaden: VS.

Lehnert, Gertrud (Hrsg.), 1998: Mode, Weiblichkeit und Modernität. Dortmund: edition ebersbach.

Leupold, Andrea, 1983: Liebe und Partnerschaft. Formen der Codierung von Ehen. Zeitschrift für Soziologie 12: 297–327.

Luhmann, Niklas, 1964: Funktionen und Folgen formaler Organisation. Berlin.

Luhmann, Niklas, 1981: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat. München-Wien.

Luhmann, Niklas, 1982: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt: Suhrkamp.

Luhmann, Niklas, 1986: Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen: Westdeutscher Verlag.

Luhmann, Niklas, 1989: Individuum, Individualität, Individualismus. Gesellschaftsstruktur und. Semantik, Bd. III: 149–258. Frankfurt.

Luhmann, Niklas, 2008: Liebe. Eine Übung (hrsg. von André Kieserling). Frankfurt: Suhrkamp.

Müller, Marion, 2009: Fußball als Paradoxon der Moderne. Zur Bedeutung ethnischer, nationaler und geschlechtlicher Differenzen im Profifußball. Wiesbaden: VS.

Simmel, Georg, 1908: Die Kreuzung sozialer Kreise. S. 456–511 in: Simmel, G. (Hrsg.), Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Ausgabe Frankfurt 1992: Suhrkamp.

Watzlawick, Paul/Beavin, Janet H./Jackson, Don D., 1969: Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Hans Huber.

Wilson, Elizabeth, 1990: These New Components of the Spectacle: Fashion and Post-Modernism. S. 209–236 in: Boyne, R./Rattansi, A. (Hrsg.), Postmodernism and Society. New York: St. Martin’s Press.

Wolter, Gundula, 2001: Die Verpackung des männlichen Geschlechts. Eine illustrierte Kulturgeschichte der Hose. Berlin: Aufbau-Taschenbuch-Verlag.

Schreibe einen Kommentar