In den vergangenen Tagen kam mir auch mal die Idee, etwas zum Krieg zwischen Israel und Hamas zu schreiben. Nicht so sehr wegen der Angriffe, sondern wegen der moralischen Ausbeutung die das Thema mit sich bringt, auch, weil es inhaltlich wenig über den Ort des Geschehens zu berichten gibt. Man kann nicht einfach nach Gaza fahren, also machen es wenige. In Deutschland ist der Krieg ohnehin eher Angelegenheit für Kommentare als für Berichterstattung. Man kann also auch gleich zu alten Büchern greifen und das grundsätzliche Problem angehen: Die Fragen des Wollens und Dürfens sind immer auch moralische. Nur zur Ansichtssache werden sie dadurch nicht automatisch.

Liest man in Niklas Luhmanns Soziologie der Moral treten andere Funktionen hervor: Moral ergibt sich als Sammelsurium der Bedingungen, unter denen Menschen sich zu achten bereit sind. Es geht also nicht nur um die Frage, wie das Existenzrecht eines Staates und die Würde eines Menschen zusammenpassen – nämlich gar nicht. Es geht zusätzlich um die Frage, wie sich eine Diskussion führen lässt, in der die einen streng historisierend und die anderen strikt problemorientiert argumentieren. Die Antwort ist wieder: gar nicht. Vor Ort nicht, am runden Tisch der UN nicht, in Medienberichten nicht. Alle haben recht, diejenigen, die nicht hinnehmen wollen, aber müssen, dass Kinder auf Spielplätzen per Luftangriff getötet werden, und diejenigen, die nie wieder einen Holocaust zulassen wollen.

„Wer sich auf Diskurse aus vorweggenommener Einsicht gar nicht erst einlässt, ist der eigentliche Gegner, der Meta-Gegner“, schreibt Luhmann. Für jeden Krieg bedeutet das: Die Konfliktparteien achten sehr aufeinander, jede Reaktion ist auf den anderen abgestimmt. Aber eigentlich sind es zwei parallel laufende Monologe, zum gleichen Thema, um denselben Gegenstand bemüht, aber jedes gewählte Mittel gilt nur dem Gegner. Als schaulustiger Beistehender hat es tatsächlich kaum einen Sinn, überhaupt dazu eine Meinung zu haben, aber man wird doch immer wieder verleitet, letztlich doch Stellung zu beziehen. Man übersieht dabei, dass jede Thematisierung des Konflikts in der Gefahr steht, Teil des Konflikts zu sein.

Kommt dann wie in diesem Fall Antisemitismus als Argument hinzu, ist der Konflikt nicht nur total generalisiert, sondern nahezu perfekt, nämlich auch über Zeit unauflösbar. Er wird nicht mehr von selbst auskühlen, wie andere Streitereien, die erlahmen oder durch Ressourcenmangel ein Ende finden. Es gibt keinen kategorischen Imperativ, an den sich appellieren ließe. Konsens spielt keine Rolle. Hinter der Moral verstecken sich auch keine Normen, die man nur beachten müsste, um zu einem einvernehmlichen Nebeneinander zu finden. Nimmt man den soziologischen Begriff der Moral ernst, reduziert man ihn also auf die Achtungsbedingungen, die Menschen untereinander aushandeln, ergibt sich nur eine Lösung für Konflikte wie diese.

Die Streitparteien müssten sich eingestehen, dass sie in gleichem Maße an Identitätsproblemen leiden und sie müssten an sich testen, unter welchen Bedingungen sie die Selbstbehauptungen des jeweiligen anderen unter Umständen unterstützen würden. Die Erwartungsbildung müsste somit an sich selbst gerichtet werden, unter Einbeziehung des anderen. Wie in der Schule, wenn kleine Kinder lernen Ich-Botschaften zu senden, taktvoll zu sein, Scherze als strategische Mittel zu verwenden und auch mal nachgeben, im Tausch dafür, als vermeintlich klüger zu gelten, wofür sie wiederum Achtung der anderen gewännen. Insgesamt ist es nämlich genau umgekehrt, als uns die große Aufklärung bis zu ihrem letzten Ausläufer Kant gelehrt hat: In einer gelingenden Gemeinschaft gibt keine orakelhafte Moral vor, wie man sich im Einzelfall gut verhält. Sondern man verhält sich, und daraus ergibt sich eine Moral, über die man mittels Ethik diskutieren kann und die für die Sozialisation der Neulinge taugt.

Vom Schreibtisch aus lässt sich solch ein Konflikt, der sich ja nur derzeit mal wieder in einem Krieg manifestiert, aber auch vorher nicht verschwunden war, nicht lösen. Man kann vom Schreibtisch aus nur zuschauen, wie er passiert und schon einmal ein Gefühl für die Einsicht gewinnen, warum er noch lange existieren wird. Tilo Jung hat in diesen Tagen in Israel mit Dan Schueftan, dem Direktor des National Security Studies Center der Universität von Haifa gesprochen. Geht man davon aus, dass dieser Mann ein Kumpel von Benjamin Netanjahu ist, wovon er selbst spricht, erfährt man die Sicht auf die Dinge: Die Erwartung von Frieden ist „dummer Optimismus“. Dinge werden nie besser. „Ja, es ist Krieg. Aber unter diesen Bedingungen können wir ihn akzeptieren.“ So redet er über sich.

Über den Gegner sagt er: „Es gab nie eine Zeit, in der Araber nicht Juden töten wollten.“ „Ich hoffe, wir greifen immer zuerst an.“ Zu töten gehöre zum arabischen „Way of life“. Also stellt er noch mal die israelischen Vorzüge heraus: „Im Sechstagekrieg haben wir die arabische Luftwaffe in zwei Stunden und fünfzehn Minuten zerstört.“ Er war damals beteiligter Soldat. Krieg sei das einzige Mittel sich mit Arabern auseinanderzusetzen. Schuld seien sie selbst, als „völlig unzivilisierte“, später hieß es dann noch deutlicher, „Barbaren“. Eineinhalb Stunden beantwortet Schueftan Tilo Jungs Fragen, zitiert Goethe und Schiller auf deutsch und antwortet dann auf die abschließende Frage, wann es Frieden gebe, mit: „Um die Frage ernsthaft zu beantworten, müsste ich ein Idiot sein.“

Man kann alle Antisemitismus-, Demografie-, und Politikargumente außen vor lassen. Der Konflikt im Nahen Osten ruht auf anderen Problemen als bei uns in den Zeitungen steht und im Fernsehen berichtet wird. Schueftan macht das deutlich. In dem Gespräch geht es nicht um verhinderte Existenzrechte, sondern um verletzte Würde. Etwas versöhnlicher redet danach Benny Ziffer, Literaturchef von Haaretz, über seine Sicht der Dinge, ebenso nah an der Frage, wieso sich Völker nicht vertragen, deren Mitglieder längst friedlich beieinander wohnen. Und Noam Sheizaf, ein junger Journalist, beweist eindrücklich, dass auch historisches Sachwissen im Übermaß wenig bei der Konfliktlösung hilft. Tilo Jung fährt noch ein Stück weiter, auch nach Gaza. Fürs erste gilt es, das Angebot des Perspektivwechsels anzunehmen. (Und danach müssen wir uns fragen, wie wir Tilo Jung für seine aufopferungsvolle Arbeit anständig bezahlen. Auch eine Frage der Achtung.)

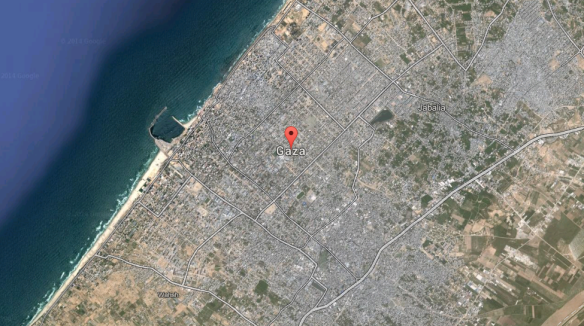

(Bild: Google Maps)

Schreibe einen Kommentar